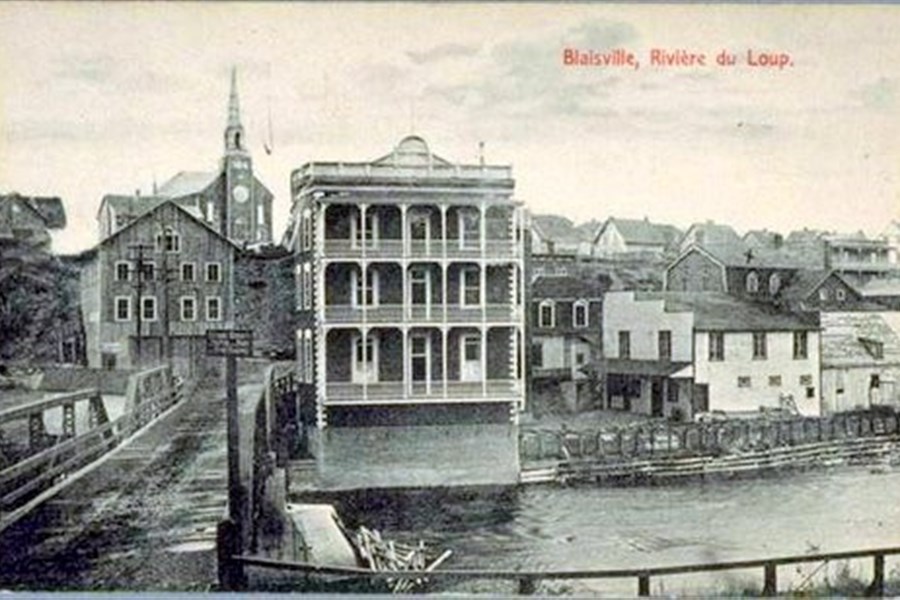

Une famille remarquable, les Miville-Deschênes de Saint-Pascal

Par Henri P. Tardif

Ma grand-mère paternelle, épouse de Pierre Tardif, fut Anna-Marie Miville-Deschênes. Elle avait un frère, le Dr Bernard M. Deschênes de Saint-Pascal chez qui nous allions fréquemment. C’est de cette famille exceptionnelle et très « délurée » pour l’époque dont il sera question dans cet article.

Mais commençons par la génération précédente. Le père du Dr Bernard M. Deschênes portait lui-même le nom qu’il donnera plus tard à son fils. Bernard, le père, était forgeron à Saint-Pascal de Kamouraska. Lui et son épouse Marie-Hortense Hudon eurent cinq enfants : Bernard, médecin, Ernest, négociant et inspecteur d’écoles à Montréal, Joseph qui s’installa aux États-Unis, Alice et Anna-Marie. Étant assez fortuné, il avait pu faire instruire ses enfants. Même ma grand-mère Anna-Marie eut l’avantage de passer deux ans chez les Ursulines à Québec, ce qui n’arrivait pas souvent à des filles de la campagne. Bernard, fils, compléta son cours de médecine à l’Université Laval et s’installa à Saint-Pascal comme médecin de famille

SA FAMILLE

Le Dr Bernard Miville-Deschênes, né le 11 octobre 1869 et décédé le 21 novembre 1934, s’était marié avec Marie Louise Justine Caron (Damase et Justine Pelletier), le 2 juin 1897 à Saint-Patrice de Rivière-du-Loup. Comme dans toutes les belles histoires, ils eurent de nombreux enfants, quatorze dont trois moururent en bas de 20 ans : Pierre à neuf ans, Marie-Louise à cinq ans et Georgette à dix-neuf ans. Voici les principaux jalons de la vie des autres :

Jean-Léon – né le 7 avril 1898, marié à Notre-Dame de Québec, à Yolande Dupont (René et Marie Joncas) le 12 novembre 1924. Gradué de l’Université Laval, il pratiqua le notariat à Roxton Falls et à Rivière-du-Loup. Il décéda à l’Hôtel-Dieu de Québec au cours d’un voyage d’affaires le 12 avril 1931, à l’âge de 33 ans.

Germaine – née le 30 septembre 1899, mariée à Jean Charles Harvey, veuf de M. Anne Dufour, le 2 septembre 1922 à Saint-Pascal, et décédée le 4 octobre 1965.

Berthe – née le 16 avril 1902, mariée à Alphonse Proulx (louis-Amable et Marie Rouillard) le 2 septembre 1933, à Notre-Dame de Québec. Décédée le 10 avril 1982 à l’âge de 79 ans et 11 mois.

Gabrielle – née le 6 novembre 1903, mariée à Louis Alexandre Belisle (Georges et Henriette Proulx) le 2 septembre 1929, et décédée en octobre 1992 à l’âge de 88 ans et 11 mois.

Maurice – né le 21 novembre 1907, marié en premières noces à Jeanne Gagnon (Jean-Élisée et Maria Dubreuil) le 10 avril 1934 à Saint-Pascal et en secondes noces, à Rachel Déry le 10 avril 1938, à Pont-Rouge. Décédé accidentellement, écrasé sous son tracteur, à Saint-Pascal, le 29 juin 1942.

Robert – né le 27 mai 1909, marié à Germaine Jacques (Noël et Claudia Sergerie) le 27 octobre 1939 et décédé le 21 décembre 1980. Son épouse décédera beaucoup plus tard, le 19 janvier 2007, à l’âge de 96 ans.

Célina – née le 10 décembre 1910, mariée à Euclide Lafrenière (Napoléon et Marie-Anna Villeneuve) à Québec le 6 juin 1942. Âgée de 98 ans, elle est la seule et unique survivante, dit-elle, de cette belle famille.

Angéline – née le 6 août 1912, mariée à Lucien Normand (joseph et Anna Leclerc) à Saint-Pascal le 19 août 1936. Décédée le 13 mars 1990.

Florence – née le 21 août 1915, décédée en 2002 à l’Isle-Verte.

Gustave – né le 8 juillet 1918, marié à Marguerite Lepage (Henri et Diana Rioux) à Jonquière le 28 décembre 1944, décédé à Saint-Pascal le 13 octobre 1994. Son épouse était décédée le 2 septembre 1982.

Benjamin – né le 2 janvier 1920, marié à Jocelyne McKinnon (Léo et Laetitia Turcotte), 1924-2008. S’engage dans la marine canadienne au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Décédé à Québec le 27 décembre 1970.

Tous ces gens étaient donc cousins germains de mon père et comme ils étaient nombreux, il y avait toujours quelqu’un de la famille qui arrêtait le saluer ou voir « leur tante Anna ». De même, à chaque fois que nous allions à Saint-Pascal, il y avait toujours une raison pour arrêter chez les Deschênes, de sorte que les visites étaient nombreuses.

Enfants de Bernard Miville-Deschênes et de Marie-Hortense Hudon. Rangée arrière : Ernest et Joseph, rangée avant : Anna-Marie (ma grand-mère), Bernard (médecin) et Alice.

DES MARIS EXCEPTIONNELS

Les cinq filles mariées ont épousé des hommes qui ont tous connu le succès et même la gloire et la notoriété. Voici quelques notes à propos de ces hommes dont certains ont marqué l’histoire du Québec.

Jean-Charles Harvey (1891-1967). Journaliste, écrivain et penseur au cœur de tous les débats de société de son temps. Après avoir fait ses premières armes comme journaliste à La Patrie et à La Presse, il s’engage au quotidien Le Soleil en 1922 et en devient l’éditeur en chef en 1927. En 1929, il reçoit le prix David pour son recueil de nouvelles, L’homme qui va. Lorsque son volume Les Demi-civilisés est mis à l’index par le cardinal Villeneuve en 1934, il est forcé de démissionner de son poste. Il continue néanmoins de publier et fonde le journal Le Jour qui paraîtra de 1937 à 1946. Devenu célèbre, il donne des conférences d’un bout à l’autre du Canada ainsi qu’à la radio et devient commentateur de nouvelles en 1952. On le retrouve directeur technique au Petit Journal de 1956 à 1966. À cause de ses principes et de ses idéaux humanitaires, on le considère comme l’un des meilleurs journalistes canadiens-français. Jean-Louis Gagnon le dit « l’un des grands artisans de la liberté de pensée au Québec ». Bien en avant de son temps, il fut la victime innocente des bien-pensants de Québec. Aujourd’hui, il est presque réhabilité.1

Alphonse Proulx (1907-1994). Fils d’un imprimeur, il s’intéresse très tôt à l’écriture et à la photographie. D’abord journaliste au quotidien Le Soleil, il est ensuite engagé au Service de cinéphotographie de la province de Québec qui deviendra en 1961, l’Office du film de la province de Québec où il sera directeur jusqu’à sa retraite en 1972. Homme brillant, cultivé et méticuleux, il a contribué beaucoup à l’œuvre cinéphotographique de l’abbé Maurice Proulx (aucune parenté). Grand ami des animaux, il les considère plus intéressants que bien des humains. Il est l’auteur d’un livre à tirage restreint intitulé Titan, qui est le journal intime de son chien Titan. En 1957, il fait un long voyage en Europe et écrit un journal de bord dans lequel il inclut un rameau de saule pleureur de la tombe d’Alfred de Musset. Une âme de poète! Il décède en 1994, âgé de 87 ans.

Louis-Alexandre Belisle (1902-1985). Né à Trois-Pistoles, il était journaliste, linguiste, professeur et en premier lieu, homme d’affaires très engagé dans l’édition et l’imprimerie. En 1932, il commence à s’intéresser à la lexicographie. Il compile et publie une première œuvre en 1944 qu’il révise et republie en 1957 sous le nom de Dictionnaire général de la langue française au Canada, révisé et publié plusieurs fois avec d’énormes succès. Parallèlement à ces travaux, il est éditeur de La Semaine Commerciale et de la revue Les Affaires qu’il a fondée. Il est professeur agrégé à l’École supérieure de Commerce de Québec et enseigne le français des affaires à l’Université Laval. Toutefois, son dictionnaire monumental fera sa renommée. Membre de la Société Royale du Canada, il sera honoré par l’Académie française. Une rue porte maintenant son nom à Québec dans l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery. Une plaque commémorative sur un édifice à l’intersection du Chemin Sainte-Foy et de l’avenue Murray rappelle qu’il a aussi déjà vécu à cet endroit

Euclide Lafrenière (1910-1965). Né à Shawinigan. Après des études au Driscoll College of English, il gradue en sciences comptables et en sciences industrielles de la Faculté de commerce de l’Université Laval. Ancien directeur de l’A.E.C. Il fit sa carrière comme chef comptable, directeur du personnel et pourvoyeur au secrétariat de la province, l’un des organismes et des postes très importants de l’époque dans le gouvernement. Un cadre supérieur très estimé de tous.

Lucien Normand (1906-1983). Directeur de la firme Jos Normand et Fils fondée par Charles-François Normand en 1857 qui devint La Compagnie Normand Ltée de Saint-Pascal de Kamouraska, fabricant de produits agricoles principalement, comme remorques, wagons, transporteur de balles, plateformes, bennes basculantes, niveleuses, souffleuses à neige et épandeuses de sel et sable. En plus de contribuer énormément au développement de cette firme au cours des changements technologiques et des diversifications des produits, Lucien Normand s’impliqua aussi dans la communauté. En tant que président de la Commission scolaire de Saint-Pascal, il fut à même de constater la désuétude des écoles de rang, et il élabora et réalisa le projet de construire une école centrale en 1955. Saint-Pascal fut donc la deuxième municipalité du Québec à faire circuler des autobus scolaires sur ses routes. Cette façon de faire souleva le monde rural qui voyait ainsi les enfants s’éloigner de la terre, mais son travail fut bientôt reconnu et il fut consulté comme un sage et un expert par la suite. Aujourd’hui, la cinquième génération est aux commandes de cette firme bien connue aussi pour ses dons généreux aux organisations communautaires.

DERRIÈRE TOUT HOMME…

Comme le dit l’adage bien connu : « Derrière chaque grand homme il y a une femme extraordinaire ». On pourrait se demander, comment cinq jeunes filles d’une paroisse éloignée des centres urbains ont pu rencontrer cinq hommes qui ont eu une carrière exceptionnelle. Par quel hasard et circonstances ceci s’est-il produit? Ces femmes devaient avoir quelque chose de spécial pour que des hommes talentueux s’intéressent à elles. Et, jusqu’à quel point ces femmes ont-elles influencé la carrière de leur mari? L’on sait que Jean-Charles Harvey était venu à Saint-Pascal par affaires et qu’il avait rencontré Germaine. Il est fort possible qu’après avoir marié cette dernière, il décida de présenter Gabrielle et Berthe à ses amis Louis-Alexandre Belisle et Alphonse Proulx qui travaillaient avec lui au quotidien Le Soleil. À n’en point douter, la belle éducation qu’elles avaient acquise leur servit grandement.

PORTRAIT D’UNE FAMILLE

D’après l’un de ses confrères du Séminaire de Québec2, le Dr Deschênes était le vrai type du bon compagnon, très doux, amène et complaisant, de belle humeur et de bon jugement. Il avait de nombreux talents, cornettiste dans la fanfare et doué pour l’écriture d’hexamètres latins. Il n’eut jamais que des amis parmi ses condisciples. Vers 1912, il laisse sa femme et ses enfants pour faire un stage d’études d’un an à Paris, un fait remarquable à l’époque. Il en profite pour faire quelques voyages en Europe dont un en Italie. À la fin de son stage, on veut le garder en France mais il revient à sa pratique à Saint-Pascal. Il vécut entre deux siècles et, au cours de sa vie, il en a vu de toutes les couleurs. Il eût le plaisir d’être l’un des premiers du village à posséder une Ford Model T ainsi que la radio et il pensait sûrement vivre dans un monde très moderne. Avec le talent pour l’écriture qu’on lui reconnaissait, il aurait sûrement écrit ses « Mémoires d’un médecin de campagne » s’il avait vécu plus longtemps.

Marie-Louise Caron eut aussi de très bons succès en classe où elle étudiait, chez les Ursulines du couvent de Stanstead. Elle avait une habilité remarquable pour le dessin au fusain et s’adonna à cet art pendant quelque temps. Excellente rédactrice, les religieuses de Saint Pascal lui demandèrent d’écrire des textes de toutes sortes pour les affaires du couvent. Elle s’intéressait au tricot et à la musique en plus d’être un vrai cordon bleu. Elle était à l’avant-garde dans tout. Très charitable, elle aidait les pauvres et les gens l’aimaient beaucoup. Elle fut une mère de famille émérite et une femme de médecin de campagne digne de son rang, la plus en vue de la paroisse. (Je me rappelle que lorsque la femme du Dr Lapointe de Sainte-Hélène entrait à l’église, tous les yeux se tournaient vers elle!).

Après le mariage en 1897, les enfants arrivent très vite. Entre les années 1915 et 1940, ces jeunes contribuent intensément à la vie sociale du village, car une famille comptant une dizaine d’enfants doit avoir une influence prépondérante dans son environnement. Il y avait beaucoup d’action et chaque membre avait une vie assez mouvementée. Les filles étudiaient chez les dames de la Congrégation de Notre-Dame, à l’Institut Chanoine Beaudet de Saint-Pascal où elles acquirent une belle éducation. Cette école classico-ménagère était déjà à l’avant-garde et renommée pour une éducation féminine complète. Ses cours ménagers étaient approuvés par l’Université Laval depuis 1909. De plus, Célina et Angéline passent quatre ans au couvent des Sœurs de la Présentation à Roxton Falls où elles apprirent l’anglais. Il y avait toujours quelqu’un qui arrivait de Québec ou partait pour quelque part. On allait les rencontrer au train lorsque, par hasard ,on était chez eux.

Dans cette grande famille, les événements heureux ou malheureux se succèdent sans cesse. Quatorze naissances, trois décès de jeunes enfants, onze mariages, décès du grand-père Bernard Deschênes, décès du Dr Deschênes, décès de Jean-Léon, mise à l’index du volume de Jean-Charles Harvey par le cardinal Villeneuve, séparation de Germaine et de Jean-Charles Harvey, etc. Le mariage d’Angéline avec un notable de la compagnie Normand fit parler tout le village pendant longtemps. Tout cela se traduisait en labeur, amours, maternités, anniversaires, voyages, maladies, deuils, etc. Ce fut certainement à la fois une famille choyée et éprouvée.

Après les enfants, ce sont les petits-enfants qui arrivent. Jean-Léon a quatre enfants, Germaine a trois fils de Jean-Charles Harvey, Gabrielle a quatre enfants. Pendant l’été, Germaine et son mari passent leurs vacances et les fins de semaines à l’île Providence, l’une des îles de Kamouraska, et plus tard, à l’île voisine, l’île-aux-Patins, dans un chalet loué du propriétaire de l’île, M. Flavius Ouellet, ce qui amène beaucoup de voyagement! Après sa séparation en 1935, Germaine continuera d’y aller, avec son frère Robert et son épouse. Il y avait toujours des visiteurs dans l’île. Parents et amis des Deschênes y traversaient à pied ou en voiture pour la journée.

En partant de Kamouraska à la mer descendante, on pouvait y passer quelques heures, mais il fallait revenir très vite avant la marée montante ou attendre l’autre marée. C’est ainsi que Gustave, Ben, Florence, Jean Normand, fils d’Angéline Deschênes, Jean-Paul, fils de Jean-Léon Deschênes, etc., étaient de fréquents visiteurs. Même mon père y était allé à l’invitation de Robert Deschênes, son cousin. Le cinéaste, l’abbé Maurice Proulx, avait un camp sur la même île et y amenait beaucoup d’amis.

Souvenirs d’enfance

Comme mon père avait une voiture et faisait ses affaires à Saint-Pascal, ma grand-mère en profitait pour aller voir sa famille Deschênes et nous emmenait avec elle. Voici quelques souvenirs de ces visites. Certains me reviennent pour plusieurs raisons, mais peut-être parce que mes parents et grands-parents ont souvent parlé de ces faits par après.

- Au cours d’une visite, Gustave ou Benjamin avait pris un écureuil dans une cage tournante, ce qui nous avait bien amusés. Le pauvre petit, il en avait pédalé un coup.

- Il y avait quelques poiriers dans le jardin et, à l’été, on rapportait toujours des poires, mais elles étaient plutôt dures!

- Vers l’âge de huit ans, vers 1933, j’écoute la radio pour la première fois à Saint-Pascal chez les Deschênes. Il y avait plus de bruits de fond que de musique. C’était un événement car le Dr Deschênes devait être l’un des premiers au village à pouvoir se permettre une telle dépense.

- Au cours d’une visite, après la mise à l’index du livre de Jean-Charles Harvey, la famille était consternée. On en parla beaucoup mais un peu à voix basse comme si on ne voulait pas se faire entendre. Chez nous, on avait un livre de Harvey - ce n’était pas celui à l’index - et ma mère le cacha en arrière d’une tablette dans l’armoire à linge. De temps en temps, j’allais en lire des bouts en cachette, mais je ne trouvais rien de « gros péché » dans ce livre ni rien qui aurait pu mettre mon âme en péril!!!

- Marie-Louise Caron, l’épouse du Dr Deschênes fut longuement malade et ma grand-mère, — sa belle-sœur — allait la voir assez souvent, toujours avec nous. Même qu’une fois, j’y suis allé en voiture à cheval dans le temps de Noël, car les routes n’étaient pas ouvertes l’hiver. Je me rappelle qu’au retour j’avais trouvé le temps très long. En me sortant la tête de sous la « peau de carriole », je pouvais voir le clocher de l’église de Sainte-Hélène, mais on n’y arrivait jamais!

- Célina venait souvent à Sainte-Hélène voir sa tante Anna avec son frère Robert et autres membres de la famille. Robert était le malcommode qui jouait des tours. Il mangeait toutes les tartes de ma grand-mère. Lina se rappelle que sa tante Anna leur disait souvent : « Le petit Jésus de Sainte-Hélène est plus fort que le petit Jésus de Saint-Pascal. »

- À un certain moment, Robert eût un camp sur un lot dans le canton Bungay. Très souvent, en y allant, il arrêtait chez nous. Plus tard, il n’en finissait pas de nous parler du chalet qu’il louait ainsi que des beautés et des plaisirs de ses étés sur l’île aux Patins.

- Vers l’âge de dix ans, ma grand-mère Anna-Marie m’avait emmené à Québec et nous avions couché chez Berthe et son mari Alphonse Proulx, au 432, rue Saint-Jean. J’avais passé beaucoup de temps à la fenêtre à surveiller le passage des tramways que je voyais pour la première fois.

- Lina et ma mère étaient très amies. À chaque fois que ma mère venait à Québec me voir au pensionnat, elle allait la visiter au 17, rue Saint-Jean, où elle demeurait, tout près de l’Académie.

- Beaucoup plus tard, j’ai visité Angéline et son mari avec qui j’étais en bonnes relations. Ce dernier me fit visiter son usine à deux reprises. Lorsque le fils de Lucien, mon petit-cousin Jean, et son épouse, firent un stage en Angleterre, je les visitai deux fois et je pris des photos de leurs jumeaux que j’allai montrer à la grand-mère Angéline et à toute la famille. Plus tard, Jean loua ma maison de Sainte-Foy pour trois ans, pendant notre séjour à Londres.

- Et encore plus tard, j’ai visité Paul Deschênes, fils de Jean-Léon, (décédé en 1931), à leur maison de l’Île Verte.

Quant à Célina avec qui je suis demeuré en contact, elle demeurait jusqu’à dernièrement seule dans son appartement et faisait tout encore elle-même. Très lucide et pleine de vie, elle conserve une santé de fer! Mais avec les années, sa force diminue et elle vient d’emménager à la résidence Domaine Château de Bordeaux.

CONCLUSION

Cet article aurait dû être écrit il y a très longtemps. Célina est maintenant un peu âgée, et moi, j’étais trop jeune pour être un témoin responsable. À l’âge de douze ans, on m’a envoyé pensionnaire à Québec, et pendant de nombreuses années d’études et de carrière, je n’ai eu que peu de contact avec cette famille. Malgré ses manques, ce court article fera, je l’espère, que son histoire ne sera pas complètement oubliée.

Les enfants Deschênes eurent dix-neuf enfants, et après deux autres générations, leur descendance est maintenant très nombreuse.

Cette parenté du côté de ma grand-mère me laisse le souvenir d’une famille active et intéressante qui a contribué beaucoup à la vie du village et qui a été mêlée à plusieurs événements qui ont fait les manchettes dans toute la province.

Note aux lecteurs

Monsieur Henri Paul Tardif, l’auteur de ces lignes, est membre de la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup depuis quelques années. Lui comme d’autres, sans être ni historien ni écrivain, ont voulu un jour mettre sur papier des témoignages sur leurs prédécesseurs. Le bulletin de la Société Le Louperivois ouvre ses pages à ces essais dignes de mention.

Pour connaître les références bibliographiques complètes identifiées par l’auteur, ou recevoir des informations sur la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, le lecteur est prié de contacter le préposé à l’accueil de la SHG RDL en composant le 418 867-4245 ou d’envoyer un courriel à [email protected].

Cliquez sur le texte pour consulter notre site Web. Cliquez sur le texte pour consulter notre site Web.

|